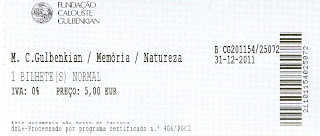

Exposição "A perspectiva das Coisas" - A Natureza-Morta na Europa

sábado, 31 de dezembro de 2011

domingo, 25 de dezembro de 2011

Passion

Agnóstico confesso, tenho procurado ao longo dos últimos anos de forma incessante e, posso mesmo dizer, obstinadamente, encontrar na música religiosa os últimos laivos de sacralidade da minha forma de pensar.

Essa procura tem um duplo objectivo: por um lado a busca do auto-comprazimento melómano e por outro a procura de algo que eu próprio admito possa ser impossível, a perfeição.

Com tudo o que tal procura tem de subjectivo não deixa de ser curioso que o meu contacto com aquela que a partir de então passei a definir para mim próprio como a maior obra de toda a história da música e aquele que, de acordo com o meu entendimento mais se aproxima da perfeição, tenha ocorrido ao visionar o genérico inicial de um filme em que a personagem principal do filme é literalmente arrancada do chão devido a uma explosão de uma viatura.

Retendo de imediato a beleza da música que “acompanhava” o referido momento pirotécnico “obriguei-me” a mim próprio a aguardar todo o correspondente genérico final para poder identificar a obra em causa.

O filme em que tal sucedeu era na circunstância mais uma das magníficas películas do realizador Martins Scorsese e dava pelo nome de “Casino” e a música em causa era a “Paixão Segundo São Mateus” de Johann Sebastian Bach.

Num ápice dirigi-me a uma loja de música tendo adquirido um exemplar desta obra e, a partir daí, nada mais seria o mesmo no meu conceito de música.

É para mim ponto assente que procurar explicar por palavras algo que apenas pode ser sentido através de um outro sentido é porventura tarefa vã e inglória e, por isso mesmo, a todo aquele leitor que não a tenha ainda escutado, deverá sempre considerar o presente elogio por defeito em relação à magnificência desta obra.

Não sei ao certo quem foi que o disse nem tão pouco se o disse desta mesma forma mas em tempos registei uma frase que dizia que “Bach é a voz de Deus no céu”.

Não serei a pessoa indicada para avaliar a implicação prática desta afirmação mas sempre me pareceu que a sua beleza era justificadamente adequada ao espírito que parece irradiar desta fantástica composição.

Tratando-se de uma obra bastante extensa permito-me “dividi-la” em três momentos fulcrais.

O inicio - Chorus I/II: “ Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen”

O momento em que tudo começa e em que somos conduzidos pelo Coro a uma beleza profunda que nos há-de conduzir ao longo de toda a obra.

A ária - Aria (Alto): “ Erbarme dich”

Uma beleza extrema sensibilidade e poesia em que o violino solo lança e acompanha uma voz que não é imediatamente associada a qualquer género.

O fim - Chorus I/II: “ Wir setzen uns mit Tränen nieder”

A apoteose final, o momento sublime do Coro que se vai antecipando com a audição da obra, mas que no fundo se espera que não chegue nunca.

Toda a história da música dita erudita está repleta de momentos de grande genialidade, momentos que resistem ao tempo, às tendências, à evolução tecnológica.

A “Paixão Segundo São Mateus” é a representação, no essencial, desta síntese de ausência da temporalidade na música e o espelho das nossas próprias dúvidas. Assim vão as cousas.

domingo, 18 de dezembro de 2011

Mais ou menos secreto

A necessidade de um Estado estar permanentemente e correctamente informado sobre as potenciais ameaças que possam pairar sobre a sua estabilidade é, facilmente se entende, uma necessidade premente.

Para isso os Estados sempre se rodearam de serviços de informação próprios, de natureza iminentemente secreta, actuando em nome da defesa e protecção desses mesmos Estados.

Contudo, a relação entre ambos não tem sido ao longo dos anos uma relação repleta de equívocos fruto da interpretação difusa relativamente ao âmbito de competência destes serviços.

É reconhecida a importância histórica que alguns serviços de inteligência tiveram ao longo dos tempos seja na protecção das democracias seja no contributo para a manutenção de estados de natureza repressiva e ditatorial.

Veja-se num e noutro lado os casos da CIA, FBI, MI6 mas também a Gestapo, o KGB e uma outra particularmente relevante para os portugueses pertencentes à geração anterior ao 25 de Abril, a denominada PIDE.

Se a curiosidade corresponde a um estado espírito comum a quase todo o ser humano, os serviços de informação dispõem de meios e recursos adequados a satisfazer de forma extremamente abrangente esse sentimento.

Por isso mesmo e para evitar algo que configura na prática uma violação dos mais elementares direitos dos cidadãos com o pretexto da segurança do Estado, são normalmente definidas regras estritas sobre a forma como os serviços de segurança podem e devem exercer as suas funções.

Acontece que o problema normalmente associado às instituições não são as próprias enquanto instituições mas sim as pessoas que as dirigem e esse problema será maior ou menor consoante o poder que lhe esteja associado, e este poder não é nem será certamente em caso algum poder discricionário.

Com maior frequência daquela que seria expectável e desejável surgem notícias em Portugal que remetem a actividade dos actuais serviços de segurança do Estado português para actividades cuja importância para a sua própria segurança é, no mínimo, questionável.

Normalmente quando tais notícias surgem remetem-nos para o eventual abuso de funções, seja por extrapolação de competências seja por utilização em proveito próprio das mesmas.

A existência dos serviços de informação remete-mos para uma outra questão que emerge da fronteira entre a natureza de qualquer informação e o dever transmissão da mesma, nomeadamente por parte dos meios de comunicação social.

Dando um exemplo: será legitimo que um jornalista proteja a identidade de um criminoso, ao abrigo da protecção das fontes, tendo por objectivo a divulgação de uma notícia?

Não julgo ser possível antecipar qualquer espécie de unanimidade quanto à possível resposta a esta questão a qual, de acordo com o meu entendimento, remete para a própria deontologia profissional.

E por assim ser a equação deverá ser efectuada a montante do problema, isto é e utilizando o exemplo atrás citado, deverá um jornalista entrevistar um criminoso?

O problema é que a definição deste suposto interesse é feito em causa própria, com base em critérios editoriais longe de serem homogéneos, permanecendo ao critério de cada um a sua “homologação”.

É por aqui que este mesmo interesse “colide” com um outro interesse, aquele que é precisamente o objecto da actividade dos Serviços de Informação.

E então quando tal sucede surgem logo aqueles que entendem que esta colisão de interesses não é mais que uma violação do direito à informação e, por arrastamento, uma ameaça à democracia.

No meio de tudo isto verifica-se a relativização de um facto que me parece da maior importância, isto é, a facilidade com que a própria notícia do eventual abuso por parte dos Serviços de informação surge “à luz do dia”.

Ou seja, os serviços secretos não terão eles próprios a capacidade de fazer jus ao nome face àquilo a que se convencionou chamar de “fugas de informação”.

O imbróglio que se gerou a este propósito em Portugal recentemente resulta do facto das escutas que estavam a ser levadas a cabo seriam, segundo consta, para detectar a origem de fugas de informação anteriores, tendo esta investigação sofrido – aparentemente – do mesmo “mal”.

Num país que se “habituou” a conviver com as fugas ao segredo de justiça não me parece que esta situação concreta seja ela própria sinal de algo mais do que uma manifesta degradação da deontologia jornalística associada a outro dos nossos males, a corrupção. Assim vão as cousas.

domingo, 11 de dezembro de 2011

Fogo fátuo

No resumo da vitória recente do PP em Espanha retive a informação que o anterior Primeiro-Ministro, José Luis Zapatero não teria estado presente na noite da derrota tendo igualmente pautado pela ausência a sua intervenção ao longo da campanha eleitoral do seu sucessor e futuro derrotado nas eleições.

É muito interessante estabelecer uma analogia com a situação vivida em Portugal após as últimas eleições legislativas, ainda que neste caso o candidato derrotado fosse o próprio Primeiro-Ministro.

A ponte que é possível efectuar é a que resulta do auto-afastamento daqueles que nos anos anteriores haviam conduzido os destinos do país e, consequência directa das suas políticas, da crise das dívidas soberanas e provavelmente da conjugação das duas, mereceram uma forte reprovação do eleitorado, facto que se verificou em Espanha como anteriormente em Portugal.

Esta questão remete-nos para uma matéria que alguns procuram, de forma muito oportunista, colocar na ordem do dia relativamente às eventuais formas de sancionar a actividade política, para além daquela que resulta do próprio escrutínio eleitoral.

A ideia de uns quantos seria aprofundar esta questão elevando-a a uma eventual matéria de natureza criminal, isto é, um político poderia por e simplesmente ser acusado e, presume-se, condenado, pela sua acção e eventuais omissões políticas, cujo resultado para o país seja considerado danoso.

No fundo, tudo se passaria como se os líderes políticos fossem meros Administradores de uma grande Empresa chamada Estado e os seus funcionários todos aqueles que aí vivem ou dele dependem.

Esta matéria é, evidentemente, demasiado "perigosa" para ser vista de uma forma simplista.

Existem, de acordo com o meu entendimento, dois constrangimentos nesta temática suficientemente fortes para que, em termos práticos, este assunto não chegue sequer a passar de um processo de intenções.

O primeiro é o que resulta da oportunidade do próprio tema.

Ou seja, para a opinião pública transferiu-se a convicção/certeza que a (má) gestão do anterior Executivo configurava uma espécie de gestão danosa do interesse público e que por isso mesmo para além da reprovação nas urnas deveria ser igualmente objecto de um julgamento judicial, que avaliasse, julgasse e, no final, condenar.

No entanto, um processo de tal natureza pressupõe a existência de um presumível culpado o que, convenhamos, não é coisa fácil de apurar num elenco o governamental constituído por um primeiro-ministro, um número variável de ministros, um sem número de secretários de estado e respectivos sub-secretários de estado, e por aí fora.

Por isso mesmo, a forma de contornar tal obstáculo numérico seria o de apontar baterias para o topo da hierarquia, isto é, o Primeiro-Ministro.

Também neste particular a questão que se colocaria era o da necessidade de particularização inerente a tal processo, pois seria como presumir que a situação concreta que o motivava se devia única e exclusivamente ao executivo por ele liderado e que não haveria nem um antes nem um depois.

Haveria, dessa forma, que se retroagir no tempo até ao primeiro executivo eleito, dando desde logo por perdido a possibilidade de imputação de culpas aos responsáveis governamentais durante os quase 50 anos de ditadura bem como os quase 30 anos do período da primeira República ou ainda todos aqueles Presidentes da República que com a sua assinatura validaram a entrada em vigor de diplomas que agora se consideram lesivos para o interesse do Estado.

É, desde logo, por via desta impossibilidade formal de imputar responsabilidades exclusivas a um qualquer governo ou mesmo a uma só pessoa, que este tema não terá qualquer viabilidade futura, incluindo o facto de nenhum lei penal de natureza mais gravosa ser susceptível de aplicação retroactiva podendo, isso sim, incidir precisamente sobre aqueles que são precisamente os responsáveis pela elaboração de tal diploma.

Em resumo, o que se pretendeu foi, nem mais nem menos, pessoalizar a questão relativamente a uma personalidade em concreto, tendo em vista a sua descredibilização pura e simples.

A segunda questão que deveria ser tida em conta na análise a este tema é o de fazer uma verdadeira análise ao tipo de políticos que queremos efectivamente para liderar os destinos do país.

O pressuposto imediato de quem entra na chamada vida pública através da política é, e deverá continuar a ser, o de que o faz em nome de um interesse superior ou, por outras palavras, no interesse geral do Estado que, no fundo, somos todos nós.

Não é, pois, possível criar mecanismos prévios de sancionamento penal da actividade política que vier a ser desenvolvida na medida em que a mesma se presume no interesse comum, mesmo que os resultados finais não sejam os desejados.

Presume-se que na política em geral e muito particularmente em todos aqueles cargos electivos devem estar aqueles que estão em melhor condições de os exercer.

Ora, se logo à partida o sistema político cria condições que há partida definem um modelo de sanção de natureza penal é absolutamente provável que ninguém queira candidatar-se a exercer essas funções, ainda que por hipótese tais pessoas fossem consideradas unanimemente como as mais competentes, capazes e acima de qualquer suspeita para o fazer.

Restariam, desta forma, uma terceira ou quarta linha de presumíveis políticos, provavelmente sem nada a perder, mas certamente com tudo a ganhar.

A questão pode e deve resumir-se ao seguinte: a legitimidade para governar advém da chancela do denominado “voto popular” e é precisamente essa mesma fonte que devem resultar os possíveis actos sancionatórios.

Presumo que fosse possível numa situação ideal aliar a responsabilidade de qualquer político perante os cidadãos à responsabilidade perante a Lei pela gestão danosa do interesse público.

Mas para que tal possa suceder a nossa própria Sociedade terá de ter também evoluído numa perspectiva mais exigente face à classe política mas, nesse caso, terá de ser uma exigência transversal a todo o edifício da Administração Pública e a todos os órgãos de soberania e não um aparentemente simplista processo de intenções fruto das circunstâncias. Assim vão as cousas.

domingo, 4 de dezembro de 2011

Letra morta

A presunção da inocência é um principio jurídico da maior relevância e um direito constitucionalmente garantido a todos aqueles que sendo objecto de um processo de natureza penal não foi ainda demonstrada a respectiva culpabilidade e aplicada a respectiva sentença.

Esta presunção é ainda reforçada na medida em que se mantém até ao denominado trânsito em julgado da sentença, ou seja, a impossibilidade de qualquer novo recurso relativamente à decisão condenatória.

Só após este momento se extingue a referida presunção passando-se à aplicação da pena que tiver sido determinada.

Então e se decorridos todos estes formalismos não houver ainda assim lugar à execução da pena?

Colocada a questão desta forma diria, em abstracto, que tal situação seria improvável ou mesmo impossível, mas reflectindo serenamente sobre o tema poderia igualmente concluir que aparentemente tal é de facto possível em Portugal e nem será muito relevante revelar o caso concreto a que me refiro, simplesmente pela convicção que a diferença deste para os demais resulta da exposição mediática que lhe está subjacente.

O sistema judicial português navega numa espécie de “mare tranquillitatis” relativamente à sua própria incapacidade de impor o império da lei no qual assenta precisamente o Estado de Direito.

E se tal acontece deve-se, fundamentalmente, à concorrência de dois factores principais.

O primeiro resulta da incapacidade (ou vontade) do legislador em criar condições para que a Lei seja efectivamente cumprida.

Bem pelo contrário, ao pretender provavelmente salvaguardar a presunção referida no inicio desta dissertação, blindou a possibilidade de execução da justiça criando uma teia de mecanismos processuais de recurso que, no essencial, promovem a dilação temporal dessa mesma execução, mesmo que parte dos recursos não se relacionem directamente com os factos que determinaram a própria pena, mas a questões colaterais ao processo, incluindo o próprio recurso ao Tribunal Constitucional que actualmente funciona na prática como um tribunal de recurso das decisões tomadas nas instâncias devidas.

O bloqueio daí resultante implica, como segundo factor determinante, a anulação do próprio processo – em parte ou no todo – em função da chamada prescrição temporal das penas.

Esta prescrição funciona como um verdadeiro “remédio” para o alvo da acusação, seja porque dessa forma deixa de poder ser objecto de qualquer condenação ou porque dessa forma se liberta do ónus de demonstrar que as provas contra si mesmo não seriam suficientes para essa mesma condenação.

Poderíamos, contudo e ainda assim, pensar que se alguém se livra da condenação formal não se livrará certamente da condenação pública, por mais injusta que a mesma se possa revelar.

O problema é que a nossa Sociedade está formatada para “condenar” às primeiras impressões mas muito pouco consciente da necessidade de exigir o funcionamento regular das instituições de justiça.

Daqui decorre a habitual descrença nessas mesmas instituições e quando a Sociedade deixa de acreditar no seu sistema de Justiça é porque algo se encontra profundamente errado.

Contudo, a questão é ainda mais complexa a partir desde momento quando a pessoa em causa desempenha cargos públicos de natureza electiva.

Aos cidadãos é dada em determinados momentos a capacidade de serem eles próprios a ser o julgador dos actos que os tribunais não puderam ou conseguiram provar e condenar.

Esse momento – quase sublime – associado ao momento da votação deveria e poderia ser utilizado para um voto não de condenação por qualquer crime mas como um verdadeiro acto de censura relativamente a uma actuação que alguém considerou criminosa.

Quando um sistema não consegue impedir que alguém apesar de condenado se possa manter no exercício de um qualquer cargo público ou mesmo recandidatar-se ao mesmo posto sobre o qual recaem precisamente as acusações à luz de uma presunção de inocência que a partir de determinada altura apenas se mantém à custa do expediente dos recursos e da incapacidade dos tribunais em cumprir os seus próprios prazos, então compete às pessoas efectuar a essa espécie de julgamento.

Mas, pasme-se, o que é que se verifica na prática? Precisamente o inverso do que seria expectável, ou seja, são os próprios cidadãos a caucionar todo um comportamento eticamente reprovável de quem mais do que provar a sua inocência pretende ignorar a sua culpa, desafiando todo um sistema que não se consegue decidir nem por um nem por outra.

Com todos os defeitos que lhe estão subjacentes esta mesma “lógica” é, como se sabe, impossível de se verificar em determinados países, sendo que os EUA estão à cabeça daquilo que é um princípio que todos conhecemos mas que muitos ignoram o verdadeiro significado.

Nos sistemas como o americano antes que sejam as pessoas a fazê-lo, são os visados pela acusação (ainda que de natureza privada) que impõem a eles próprios uma auto-exclusão, impedindo a desonra de uma derrota eleitoral ou, pior ainda, o arrastar daquilo que resta da sua credibilidade para o descrédito total impedindo qualquer reabilitação futura da mesma.

O princípio de que à mulher de César não basta ser séria parece não fazer escola em Portugal e tal resulta antes de mais da convicção generalizada que a diferença entre a seriedade e a ausência da mesma são estados de espírito que a justiça não consegue julgar e a sociedade condenar. Assim vão as cousas.

domingo, 27 de novembro de 2011

Números oficiais

Em dia de qualquer greve surge sempre aos olhos dos portugueses uma perspectiva dupla do alcance e resultados da referida greve.

De um modo geral - para não dizer sempre - as análises variam entre a muito fraca adesão na perspectiva do Governo e numa elevada taxa de adesão de acordo com a percepção dos partidos da oposição e muito particularmente dos sindicados que promovem a referida greve.

No caso de uma greve geral este acentuar da divergência interpretativa dos índices de adesão são ainda mais notórios, pelo que não terá sido de estranhar que a síntese da terceira greve geral ocorrida em Portugal após o 25 de Abril tenha oscilado entre os poucos mais de 3% de acordo com os dados do Governo e a convicção de se ter tratado da maior participação de sempre numa greve geral na perspectiva dos sindicatos.

No entanto, a leitura que julgo continua e, creio bem , continuará por fazer é analisar até que ponto continuará a fazer sentido falar em geral geral e quais são efectivamente as consequências reais do "day-after" de qualquer greve, mas em particular de uma greve geral.

A expressão "Greve Geral" surge num contexto em que a generalidade do aparelho produtivo era essencialmente público e no qual grande parte das pessoas vivia ainda embutido de um espírito pós-revolucionário em que havia a clara convicção que a força individual resultava da união colectiva.

Na prática qualquer greve - geral ou sectorial - tinha de facto não apenas um efeito aglutinador de uma determinada classe mas uma consequência de natureza prática, isto é, contribuía decisivamente para a concretização de um objectivo concreto, precisamente aquele que havia motivado a convocação da da greve.

Após a entrada na UE e a progressiva alteração do modelo organizacional do Estado, o sector público foi sendo significativamente reduzido a participações minoritárias nas empresas anteriormente detidas pelo próprio Estado ou por e simplesmente este deixou de ter qualquer papel na organização das referidas empresas.

Assim sendo, a noção de Estado passou a reconduzir-se a uma estrutura - imensa, diga-se - de funcionários administrativos da Administração Central, Local e Regional e ao conjunto dos profissionais dos sectores públicos da educação, saúde e transportes.

Tudo o mais passou a reger-se essencialmente pelas regras próprias do mercado de trabalho, nomeadamente ao nível do modelo de contratação e regulação das condições de trabalho, sem prejuízo da submissão aos principais ditames da legislação laboral e da própria Constituição.

Contudo, esta alteração implicou uma alteração significativa na forma de adesão das pessoas aos movimentos grevistas ainda que, no essencial, continue a haver uma ampla concordância com as respectivas motivações.

No essencial, qualquer greve passou a ser vista como uma luta dos funcionários públicos contra a sua entidade patronal - o Estado - e, acima de tudo, como um verdadeiro transtorno às suas próprias vidas, por influir directamente com serviços de que as pessoas normalmente necessitam, seja na saúde, escolas ou transportes.

Assim sendo, não creio ser possível falar hoje em dia em verdadeiras greves "gerais", mas sim em greves quase exclusivamente do sector Estado.

Mas a mais importante análise a qualquer greve e aquele que nos remete para os efeitos práticos da mesma, ou seja, aquilo que é possível extrair hoje em dia de um evento do qual resultou no imediato a perda de remuneração de quem aderiu à greve (ou se viu impossibilitado de trabalhar por via da mesma) e as complicações para o dia-a-dia das pessoas que não querendo ou não podendo, não aderiram a essa mesma greve.

O meu entendimento é que o efeito prático é extremamente reduzido para não dizer nulo.

Por um lado é impossível desligar qualquer greve do movimento corporativo sindical que lhe está subjacente e que se encontra integralmente conectado com a oposição ao Governo e muito particularmente a um determinado sector da denominada extrema-esquerda.

Por outro é por demais evidente que a receptividade do próprio Estado em efectuar qualquer cedência à generalidade (ou totalidade) das reivindicações sindicais e dos trabalhadores que estes representam é manifestamente reduzida.

Se tal sensibilidade se verificava já de forma marcadamente acentuada ao longo da última década, a verdade é que o actual momento de crise e as medidas que (supostamente) são necessárias tomar para a ultrapassar não apenas tornam inviável a tentação de cedência eventualmente a troco de algumas simpatias, ou dizendo de outra forma, a troco de alguns votos, como parece ser cada vez mais claro que existe um largo espectro da nossa Sociedade que não vêm com "bons olhos" a perspectiva de acentuar ainda mais as dificuldades em virtude dos efeitos negativos de qualquer greve para a economia.

Esta realidade, que eu considero indesmentível, está muito para além da disputa entre os dados de maior ou menor adesão a qualquer greve.

Por isso mesmo, é cada vez mais forte a minha convicção que não podendo nem devendo questionar-se a legitimidade de alguém poder manifestar a sua discordância através do uso da prerrogativa constitucionalmente garantida de exercício do direito à greve, os movimentos sindicais teriam certamente muito mais a ganhar adoptando uma atitude firme e construtiva em sede de concertação social, sempre numa perspectiva que é melhor um mau acordo que acordo nenhum.

É que no primeiro dos casos sempre será possível obter algo de positivo para ambas as partes, nomeadamente para aquela que carece - pelo menos à partida - de menor força negocial, sendo que no segundo caso essa mesma parte ficará sempre, e provavelmente cada vez mais, à mercê daquelas que sejam as decisões futuras do Governo.

O problema é que para aí chegar é preciso que entre uns e os outros houvesse uma verdadeira vontade de alcançar um acordo, demonstrando capacidade de cedência no pior dos contextos, ficando no entanto a percepção que tal não acontece porque no essencial existe quase sempre as principais decisões já estão previamente tomadas, incluindo a decisão de fazer greve. Assim vão as cousas.

domingo, 20 de novembro de 2011

Posição oficial

Não sei se este é um daqueles momentos a que se convencionou chamar de “sinais dos tempos”, mas continua a ser difícil para mim entender o motivo pelo qual alguns órgãos de soberania e ou titulares de cargos públicos utilizam as vulgarmente denominadas redes sociais como autênticos órgãos oficiais de comunicação.

Poderia, como principio, admitir que tal se deve à convicção de, por essa via, se chegar a um razoável número de cidadãos.

No entanto, não creio que tal possa ser justificação bastante para tal.

As redes sociais são um local à escala mundial onde literalmente “tudo se passa”, desde aquilo que é relevante até à mais profunda banalidade.

Sendo, por isso mesmo, um espaço a que poderemos chamar de “democrático” não é, ainda assim, um espaço totalmente livre.

Tal resulta do facto de nem todos os destinatários dos comunicados mais ou menos oficiais estarem necessariamente “ligados” a qualquer destes novos espaços de interligação social, pelo que a repercussão pública de qualquer notícia apresenta desde logo a condicionante de apenas se destinar a que tenha aderido previamente aos referidos espaços.

Ainda assim e para quem conheça minimamente o funcionamento destas redes, não bastará estar “conectado” ou registado é também necessário que se tenha aderido à respectiva página através de uma opção que tem ela própria um carácter duvidoso, o “famoso” botão do “like”, ou em bom português, o botão do “gosto”.

Referi-me ao carácter duvidoso desta opção porque ela própria não admite o seu contrário, isto é, uma opção de “don’t like” ou “não gosto”, ou seja, ou se adere porque se gosta ou nada feito.

A “modernidade” que parece estar associada a esta nova forma de comunicação constitui, de acordo com o meu entendimento, uma desvalorização do carácter institucional que deve presidir à tomada pública de qualquer dirigente político e de sobremaneira quando esteja em causa um órgão de soberania.

Não está tanto em causa a eventual necessidade de redefinição das formas de “chegar” à população em geral, está em causa, isso sim, a dignidade formal que terá sempre de estar subjacente a essas formas e a garantia da universalidade das mesmas.

A não ser assim estaremos perante uma redução do próprio conceito de “democracia participativa” a que apenas poderá aceder quem disponha dos meios para tal, em prejuízo da necessária pluralidade.

A “qualidade” de qualquer democracia desenvolve-se para capacidade de criar condições para que todos nela participem sem restrições.

A “democracia das redes” é uma ilusão de democracia porque tem associada uma ilusão de pluralidade, em que a difusão das notícias surge de forma diferida através dos canais de notícias que tornam público aquilo que inicialmente foi dado a conhecer apenas a alguns, e quando tal acontece será necessariamente objecto de trabalho jornalístico com maior ou menor rigor.

Por outro lado tem-se verificado que o teor das comunicações efectuadas através das redes sociais confunde-se, não raras vezes, com uma forma indisfarçada de transmissão de mensagens mais facilmente assimiláveis com opiniões de natureza pessoal do que com o suposto carácter oficial das mesmas.

Esta conflitualidade explícita entre a esfera da opinião pessoal e a opinião oficial cria uma nebulosidade insanável relativamente ao formalismo que deve nortear o carácter oficial da informação que é transmitida pelos órgãos de soberania e dos detentores de cargos públicos.

O uso generalizado de uma linguagem do tipo “sms” ou “tweet” até poderá ter subjacente a facilidade da sua transmissão, mas em caso algum a sua real compreensão. Assim vão as cousas.

sábado, 19 de novembro de 2011

domingo, 13 de novembro de 2011

Seguro de vida

A discussão recente sobre a acumulação de pensões de políticos e ex-políticos bem como sobre a natureza de alguns dos respectivos benefícios complementares aos respectivos salários é, em si mesmo, ilustrativo desta espécie de “silly season” em que vivemos.

Desde logo porque esta temática está eivada de uma dose significativa de demagogia.

E porquê? Porque parecem fazer-nos crer que esta questão é um facto novo na nossa Sociedade e que ninguém teria aparentemente conhecimento da extensão da mesma.

Ora bem, a verdade é que este é um verdadeiro segredo de Pirro, na medida em que só aqueles que há muito colocaram de parte o interesse por estas e outras questões ou alguém fundamentalmente muito distraído poderia ignorar que o sistema político havia criado para si próprio mecanismos de “compensação” pela dedicação à causa pública que são no mínimo discutíveis e sobretudo altamente questionáveis em momentos de crise como os actuais (se é que é possível afirmar que em algum momento não estivemos em crise).

Ainda que admitindo que tal possa ter ocorrido teria sido precisamente nesse período, o tal das “vacas gordas”, em que poderia e deveria ser questionado um sistema que no essencial se beneficia a ele próprio.

A perversão desta temática é, no essencial, esta mesma, ou seja, a constatação que na base da construção de todo um sistema de pensões e de subsídios estão precisamente aqueles que poderiam e vieram a beneficiar das regras que os próprios criaram.

Uma espécie de julgadores em causa própria ou, adaptando esta imagem à realidade concreta foram legisladores em proveito próprio.

A segunda vertente perversa desta questão é a que nos remete para a noção de causa pública.

Em bom rigor o que se passa é precisamente o inverso do que seria expectável, ou seja, pela lógica dos princípios o trabalho a favor da referida causa pública, seja na qualidade de deputado, ministro, secretário de estado, etc., etc. – já para não falar dos mais altos cargos da nação - deveria ser considerado por quem desempenha tais cargos como um privilégio concedido a quem é empossado numa determinada função que se destina, na pureza dos princípios, a zelar pelo interesse público e bem-estar dos cidadãos.

Acontece que esta pureza nunca – ou com honrosas excepções – foi entendido como tal, mas sim como uma forma de auto-promoção ou como uma suspensão de uma qualquer outra actividade e que por isso mesmo deverá ser devidamente compensada.

Uma espécie de “fardo” que cada um terá de “carregar” durante a sua permanência num qualquer cargo público.

A verdade é que essa compensação efectivamente acaba por surgir seja na forma de subvenções vitalícias ou através de subsídios normalmente inexistentes em qualquer profissão.

O problema é que os portugueses parecem ter “acordado” para uma realidade que já existe desde 1974 do qual resulta que para se beneficiar de tal subvenção vitalícia não é necessário uma dedicação à causa pública durante toda uma carreira contributiva, mas apenas o exercício durante 8 anos – sucessivos ou intercalados – das funções de governante ou deputado e mesmo quem não reúna essas condições terá ainda assim o direito a um subsídio de reintegração, partindo de um pressuposto que quem ocupa algum desses cargos sairá desfavorecido para a sua restante vida profissional o que, convenhamos, não se afigura como provável.

Por outro lado, ao tal “despertar” para a realidade permitiu perceber que grande parte dos beneficiários da referida subvenção vitalícia continuou a exercer uma actividade profissional, normalmente bem remunerada, que acumula com os proveitos resultantes da respectiva condição de reformados precoces.

Igualmente digno de registo foi constatar a existência de outro tipo de benefícios, por exemplo o subsídio de alojamento, para cidadãos que sendo naturais de regiões de Portugal fora de Lisboa, tiveram de imigrar para a capital, ainda que em alguns casos tenham aí adquirido aquilo a que de forma bastante oportuna se convencionou chamar de “segundas residências”.

A reacção de alguns – muito pouco, diga-se – dos beneficiários deste modelo foi aquele que seria de esperar num contexto de profunda demagogia, abdicando publicamente – espera-se que o tenham feito na prática - de tais benefícios, não sem antes aludir ao facto de que estariam a abdicar de um direito adquirido.

Nada mais verdade. Contudo, quem tal afirma deveria ser consequente com essa convicção não abdicando de um proveito que lhe é conferido por via de lei.

Ora, precisamente em tempos como as actuais em que as pessoas são despojadas a um ritmo alucinante de boa parte de um conjunto dos tais direitos adquiridos que apenas lhes foi conferido com o advento da democracia, dificilmente se compreende o discurso sobre estes mesmos “direitos adquiridos” por parte de quem beneficia em concreto de um verdadeiro regime de excepção.

Estaremos, porventura, a olhar o problema por um ângulo que não será o mais correcto e que presumo que dificilmente alguém se atreverá a focalizar.

É que a questão dos benefícios atribuídos aos titulares dos cargos públicos não se deve colocar no plano dos direitos mas no plano da ética e se assim tivesse sempre sido não estaríamos hoje a “discutir” este assunto, simplesmente porque ele não existiria. Assim vão as cousas.

domingo, 6 de novembro de 2011

Da cultura

Numa entrevista recente a um canal de televisão António Lobo Antunes, porventura o maior escritor vivo português e certamente um dos maiores representantes da riquíssima história da literatura portuguesa, referiu a importância da cultura em qualquer sociedade.

Essa convicção corresponde, sem sombra de dúvida, a uma realidade histórica mas também a uma realidade actual de carácter indesmentível.

Não me parece, contudo, que a cultura de que António Lobo Antunes falava remeta necessariamente para uma noção de cultura normalmente associada a uma certa elite intelectual que frequenta os museus, as salas de concertos, etc.

Ainda que admitindo que também se poderia referir a esse "grupo" específico, creio que a cultura em causa é a cultura da informação, a cultura da capacidade de avaliar ou de efectuar juízos de valor, livres de constrangimentos ou de influências de terceiros.

A verdade histórica é que os poderes instituídos sempre lidaram mal com "esta" cultura.

Tal cultura é a de quem aprendeu a questionar e a questionar-se a si próprio e por arrastamento a questionar esses mesmos poderes.

No período da inquisição o conceito de herege incluía todos aqueles que se atreviam a expor as suas ideias em público, nomeadamente se essas ideias colidissem com a noção teológica dominante e essa perseguição atingia em particular os homens da ciência e da literatura, ou seja, aqueles poucos que conseguiam libertar da grilheta da ignorância geral, facilmente controlável pela lógica do medo.

Esta mesma perspectiva é igualmente a prática corrente em qualquer ditadura e tem normalmente especial visibilidade num momento especialmente relevante da queima de livros.

Este acto simbólico pretende, antes de mais, afastar uma forma de manifestação de opiniões divergentes em relação ao pensamento dominante ou único. Ou seja, mais do que afastar o pensador anulam-se os seus pensamentos.

A questão é que um livro é, como alguém referiu um dia, uma arma, mas uma arma que não mata nem fere, mas apenas leva a confrontar-nos com a opinião divergente, obrigando-nos a uma escolha, a seguir um caminho que pode não coincidir com aquele que é aceite num determinado contexto histórico.

Esta "lógica" é valida tanto durante o período da Inquisição como nos regimes de Estaline, Hitler, Mao ou no período do Estado-Novo, para citar apenas alguns exemplos.

A perseguição a todos aqueles que - mortos ou vivos - ousam questionar não se deve ao seu grande número mas simplesmente à força das suas ideias e convicções.

Hoje em dia, a falta da cultura de que falava António Lobo Antunes não é a que resulta de uma opressão do estilo ditatorial, mas sim do desinteresse e alheamento puro e simples das pessoas relativamente às principais questões da Sociedade.

A ignorância já não é a que resulta da falta de escolaridade ou da impossibilidade de acesso à informação e à cultura, mas sim da própria auto-exclusão - ou demissão - em relação àquilo que nos rodeia.

Para manter alguém longe da cultura deixou de ser necessário afasta-la das correntes de pensamento, passou simplesmente a dirigir a sua atenção para o acessório.

Sabemos hoje mais sobre a vida de um qualquer "herói" de uma novela ou de um "reality show" do que sobre os principais temas da nossa história contemporânea.

Este alheamento é, bem vistas as coisas, a "ferramenta" ideal para o poder político poder governar sem necessidade de suspensão do estado democrático ou a forma sublime de imposição de uma ditadura da inconsciência. Assim vão as cousas.

domingo, 30 de outubro de 2011

...e a consequência.

Se bem estamos todos mais ou menos recordados, o anterior governo “caiu” após a apresentação do tristemente famoso PEC IV.

Nessa ocasião o Dr. Pedro Passos Coelho invocou para além da ausência de comunicação prévia ao Presidente da República e a ele próprio – o que mais tarde se veio a demonstrar não correspondia à verdade – o facto de não ser possível estar a impor aos portugueses mais sacrifícios do que aqueles que já tinham sido impostos anteriormente ao abrigo dos “irmãos mais velhos” do referido PEC IV.

A convicção de que o “tempo” político do governo do Eng. José Sócrates teria chegado ao fim e a mudança de ciclo político seria inevitável por via da queda desse mesmo governo, o que de facto se veio a verificar.

É bom no entanto lembrar que os sucessivos planos de austeridade tiveram sempre o beneplácito do próprio PSD mas, sobretudo, por parte das instituições europeias que nos presenteavam então com os habituais “mimos” sobre a coragem e a determinação das medidas que constavam dos referidos planos.

O período eleitoral – sempre fértil em populismo e demagogia – elevou o Dr. Passos Coelho à categoria de Primeiro-Ministro que há-de ser, tendo nessa ocasião sido referido em geral e a um jovem em particular que não seriam exigidos mais sacrifícios aos portugueses para além daqueles que resultavam da necessidade de cumprimento do memorando de entendimento com a troika e a ideia de cortar nos subsídios de Férias e de Natal apelidada de “disparate”.

Ao mesmo tempo anunciava-se a medida de redução da TSU como a medida-chave para a solução dos problemas de competitividade das empresas, e que essa mesma redução poderia e deveria ser superior a 4%, situando-se mesmo de forma preferencial em 8%.

Também nessa ocasião ficou por explicar onde iria o Estado, e em concreto a Segurança Social, buscar a receita para fazer face à anunciada redução, adivinhando-se uma mexida nas taxas mínimas e intermédia do IVA, ou seja, à custa da sobrecarga fiscal dos portugueses.

Afinal, sabe-se agora, esta aparentemente tão importante medida para o nosso desenvolvimento terá sido adiada “sine die” com o próprio acordo da troika.

Em qualquer dos casos ficou a promessa de não governar “à custa” da “pesada herança” tantas vezes invocada na política, fórmula adequada à justificação daquilo que por vezes se torna injustificável.

Pelo meio ficou-se a conhecer a extensão real (ou conhecida) do custo da famosa “obra feita” do “jardinismo”, algo que não era seria difícil de antecipar mas a que durante demasiados anos a classe política resolveu ignorar, e que agora no fim todos teremos – solidariamente ao que parece – ter de pagar.

O fundamental de tudo o que se tem visto é o replicar de uma velha fórmula (de discutível sucesso até ao momento) a qual passa por aumentar a carga fiscal da chamada “classe média”, pela via directa dos impostos ou por via indirecta da oneração dos custos com os encargos com a saúde e medicamentos e com a educação ou ainda pela redução das deduções fiscais.

Ao mesmo tempo que tal acontece acompanhamos a “discussão” relativa à flexibilização das relações laborais através da introdução de mecanismos ultra-liberais ao nível dos despedimentos, sem que se perceba em que medida é que esses mesmos mecanismos poderão também contribuir positivamente para a redução dos actuais níveis de desemprego.

Existem, contudo e de acordo com o meu entendimento, dois graves problemas de fundo que dificilmente terão solução à vista no futuro próximo e muito menos no imediato.

O primeiro desses problemas é o que resulta das causas exógenas da crise que atravessamos, sejam elas emergentes da crise da dívida soberana e do aumento exponencial dos juros da dívida pública que, contrariamente ao que se quis fazer crer, não diminuíram após a queda do Governo do Eng. Sócrates e a incapacidade da União Europeia em criar condições para ultrapassar os problemas que em parte se lhe devem fruto da paralisia que ditou uma confrangedora reacção aos primeiros sinais de aprofundamento da crise quer na Grécia quer na Irlanda.

O segundo dos problemas é a firme convicção que a verdadeira “pesada herança” é aquela que os portugueses carregam fruto da incompetência de políticos e das suas políticas que os sucessivos governos impuseram, ainda que actualmente alguns pareçam querer colocar-se à margem das suas próprias responsabilidades.

A verdade é que os mesmos agentes que no passado elogiavam a referida “coragem” e “determinação” do anterior governo fazem-no também agora relativamente a todos os novos planos de austeridade que têm vindo a ser transmitidos aos portugueses.

O facto é que a acompanhar esses mesmos elogios – agora como antigamente – surge sempre a convicção que os mesmos poderão não ser suficientes para o equilíbrio estrutural das contas públicas portuguesas.

É esta espiral que se revela perigosamente complexa e que tem arrastado o país para uma recessão que não parece ter fim à vista.

Desengane-se que esta recessão pode ser comparável a uma tempestade no mar que invariavelmente será seguida de um período de bonança.

O efeito recessivo (e depressivo) que actualmente vivemos poderá comprometer seriamente a solvência do país a curto prazo na medida em que nada parece estar a ser feito para contrariar esse efeito, nomeadamente ao nível do investimento (público e privado), esse sim o único factor gerador de emprego e desenvolvimento.

Caímos no engodo de aceitar que todo este sacrifício é necessário para atingir um objectivo maior, ignorando ou querendo ignorar que esta mesma “receita” na Grécia se tem revelado absolutamente desastrosa.

Será porventura esta a “herança” que um qualquer futuro governo também apelidará de “pesada” que (quase) todos estaremos condenados suportar até um limite que ainda se desconhece, mas que sabemos se encontra já demasiado próximo. Assim vão as cousas.

domingo, 23 de outubro de 2011

A verdade....

Durante o período eleitoral e logo após ter tomado posse como Primeiro-Ministro o Dr. Pedro Passos Coelho afirmou que não iria utilizar a célebre forma de escape normalmente utilizada por qualquer novo Governo, abstendo-se de invocar a "pesada herança" do Governo que o precedeu.

Fez bem em anunciar tal propósito deixando, em termos práticos, a tarefa sempre oportuna de justificar algo que se apresenta de difícil justificação para os seus ministros mais políticos, surgindo naturalmente o Dr. Miguel Relvas à cabeça dessa incumbência.

A verdade, porém, é bastante mais complexa do que a simples justificação do presente com factos do passado poderá representar.

O segundo mandato do Governo do Eng. José Sócrates enfermou fundamentalmente de 3 grandes pecados.

O primeiro foi o de não dispor de uma maioria parlamentar que lhe desse suporte às principais medidas que haveria que tomar face à mais do que evidente complexidade da situação das finanças pública portuguesas.

Essa margem de manobra, esse quase fundo de maneio de que o Dr. Pedro Passos Coelho dispõe actualmente garante-lhe a viabilização dos sucessivos planos de austeridade, outrora chamados de Planos de Estabilidade e Crescimento.

O Eng. Sócrates não soube ou não quis negociar as necessárias maiorias parlamentares e por isso mesmo colocou-se à mercê dos "timings" eleitoriais da oposição, mas também refém de si próprio ao assumir uma politica económica aquém do desejado, porventura convicto da impossibilidade de fazer passar outras medidas certamente mais graves, mas porventura mais necessárias.

O segundo pecado foi o de querer passar uma imagem de um Portugal (quase) imune à crise quando eram evidentes os sinais de deterioração da nossa economia.

Ao mesmo tempo que o fazia dava normalmente sinais contrários disso mesmo anunciando nos planos de austeridade, ditos de estabilidade e crescimento, numerados pela respectiva letra romana.

Com tudo isto a confiança de quem por duas vezes o havia eleito para o cargo foi-se progressivamente esfumando, aliado a uma crescente de novos e velhos "opinion makers" que diáriamente desmontavam as novas e velhas políticas económicas do Governo.

Em política é muito comum usarem-se expressões que pretendendo afirmar uma coisa parecem querer dizer outra substancialmente diferente, mas para o cidadão comum uma mentira será sempre isso mesmo, e não apenas uma forma de faltar à verdade.

O terceiro pecado foi o de não conseguir proceder entre mandatos à renovação de cargos ministeriáveis, procurando trazer para a primeira linha da política personalidades sobre quem se pudesse igualmente renovar a confiança.

Ao contrário do que normalmente se pretende fazer crer a competência não é uma característica exclusiva daqueles que se situam pretensamente fora dos aparelhas partidários.

A questão é de sobremaneira simples: ou se é ou não se é competente.

Os governos do Eng. Sócrates ficam intimamente ligados à actuação de alguns ministros tidos como independentes mas lamentavelmente com reduzida capacidade política, ficando mais na memória colectiva pelas suas gafes e omissões do que pelos seus méritos governativos.

A factura nestes casos é passada, entregue e paga por quem teve a tarefa de os escolher, ou seja, o próprio Primeiro-Ministro.

O epílogo destes 3 pecados dá-se com a assinatura do memorando de entendimento com a troika, com quem aliás havia feito juras de jamais governar... e nisso acabou por ter razão.

Involuntariamente ou não, ficará para a história um dia desvendar.

Consta que é na hora da morte que surge o arrependimento.

Não creio, contudo, que a morte política sobrevenha tal estado de espírito, mas quer acreditar que o Eng. Sócrates no momento em que percebe que jamais teria uma terceira oportunidade de reeleição terá igualmente percebido que seria a ele próprio e somente a ele que seriam imputadas as responsabilidades pela situação actual do país. Assim vão as cousas.

(Continua na próxima semana)

domingo, 16 de outubro de 2011

Os parasitas

A relação do Homem com a Natureza e de um modo geral com o espaço que o rodeia tem sido, ao longo da sua evolução, uma relação fundamentalmente baseada na exploração quase sempre em sentido único dos respectivos recursos.

Um dos mais importantes dos referidos recursos foi - e será – durante muito tempo o famoso “ouro negro”, ou seja, o petróleo.

Este bem cujo período de validade tem sido tantas vezes discutido, nomeadamente em função do interesse sempre subjectivo da sua maior ou menor valorização no mercado onde os famosos barris são transaccionados, levou à necessidade – não necessariamente global – de repensar as fontes energéticas primárias, necessárias tanto à subsistência do próprio Homem como ao seu próprio progresso.

Essa necessidade resulta em primeiro lugar da convicção emergente da necessidade de reduzir a dependência deste recurso natural, mas também fruto de pelo menos um outro motivo não menos nobre.

Refiro-me concretamente às questões ambientais e da própria sustentabilidade do planeta.

A dependência excessiva do petróleo para fins mais imediatos e visíveis como a capacidade de prover a locomoção dos meios de transporte terrestre e outros fins bem menos evidentes, gerou uma volatilização global do preço de grande parte dos bens e produtos de que o ser humana necessita no seu dia-a-dia.

Associado a essa dependência surgiram, sobretudo nas últimas duas décadas um efeito especulativo cuja intensidade tem variado em função de circunstâncias totalmente estranhas ao consumidor final e, sobretudo, totalmente impossíveis de serem controladas por outros agentes que não os próprios produtores de petróleo.

Cada vez mais conscientes destes mesmos argumentos, temos assistido a um crescimento das denominadas energias alternativas as quais de uma assentada permitiriam reduzir a referida dependência em relação ao petróleo mas igualmente prover a todos um futuro melhor face às características não poluentes destas mesmas energias alternativas.

Desta forma passaram a fazer parte do léxico comum um conjunto de novas expressões, como sejam a energia eólica, a biomassa, a energia das ondas, solar, etc.

Ao mesmo tempo que tal sucedia a própria paisagem foi-se progressivamente alterando com a instalação de vastos parques solares e eólicos (sobretudo estes últimos) ou ainda pela circulação de viaturas movidas a electricidade ou – menor número – de outras fontes de alimentação.

Expressão disso mesmo é a inclusão na própria factura energética da proveniência dos recursos energéticos, na qual é manifesta a redução do peso do famoso líquido negro.

Ao mesmo tempo em que tal acontece assiste-se a uma progressiva desvalorização da energia nuclear, não apenas fruto das campanhas bem articuladas das associações ambientalistas mas igualmente em função de alguns acidentes ou incidentes verificados nalgumas centrais nucleares que para além dos efeitos imediatos sobre as populações directamente atingidas, atingem indirectamente muitas mais com o crescimento do sentimento de medo em relação aos efeitos nocivos (e mortais) da radiação nos seres humanos.

Entendo, a este propósito, que a discussão sobre os eventuais benefícios deste tipo de energia está a ser largamente negligenciada fruto de critérios de análise que são eles próprios de natureza especulativo.

Ao comum dos mortais seriam então de esperar que o custo associado à utilização da energia que cada um consome pudesse, no curto prazo, ser reduzida, não apenas pela redução do peso do seu principal factor inflacionário – o petróleo – mas também do facto destas novas formas de energia - ditas alternativas – se basearem quase sempre na captação de bens livremente disponíveis na natureza, seja ele o vento ou o sol, apenas para dar dois exemplos.

A avaliar pelas últimas notícias surgidas na comunicação social, parece que não é bem assim.

De acordo com a proposta preliminar da entidade reguladora deste sector haveria necessidade de proceder a um ajustamento tarifário relativamente aos consumidores privados e nas empresas na ordem dos 30%.

E qual é um dos motivos invocados para esta necessidade? Precisamente o aumento dos custos de produção das referidas energias.

Facilmente se conclui que existe um qualquer factor neste tipo de conclusões que escapa a quem, no final, terá de pagar a factura e que, supostamente, estaria à espera de um movimento inverso, ou seja, de redução do seu custo com a electricidade.

Creio fundamentalmente que o que se verifica é que a definição das tarifas de electricidade efectuada por esta entidade reguladora surge num contexto de um mercado que é, para efeitos práticos, de natureza monopolista.

Quando, tal como está anunciado, a tarifa deixar de ser regulada no final de 2012, passando a ser definida por cada um dos operadores, teremos a ocasião soberana de verificar que não haverá nenhum impacto de uma eventual concorrência neste sector.

Veja-se, a título de exemplo, o que manifestamente se verifica no sector gasolineiro, para se perceber que não existe qualquer efeito visível de concorrência havendo, isso sim, fortes suspeitas de cartelização de preços.

Se a esta proposta de actualização tarifária juntarmos o aumento já anunciado – e posto à prática – da taxa de IVA do valor intermédio para o valor máximo, estaremos a concorrer para uma possível situação de ironia extrema.

Esta ironia resulta do facto de ao mesmo tempo que se reduz a dependência do peso do petróleo apostando em fontes de energia alternativas, parece querer caminhar-se para uma situação de eventual impossibilidade por parte das famílias e das empresas em poder pagar as respectivas facturas energéticas.

Ora se assim for, teremos que a presuntiva aposta num futuro e num ambiente sustentável poderá, face à impossibilidade atrás referida, levar as pessoas à necessidade de voltar a adoptar formas ancestrais de iluminação e aquecimento, e isso chama-se um retrocesso civilizacional. Assim vão as cousas.

domingo, 9 de outubro de 2011

Suprema ironia

O dia 11 de Setembro de cada ano identifica uma data que, não correspondendo a qualquer feriado e muito menos a uma época festiva, lembra ao povo americano o poder extremo da barbárie humana.

Esta data, que como é sabido coincide com os atentados às torres gémeas de Nova York, passou a ser "celebrada" um pouco por todo o mundo mas, obviamente, essencialmente pelos americanos, remete-nos para a desvalorização da vida humana ao serviço de uma suposta causa "superior" ou, pior ainda, para um qualquer desígnio de ordem religiosa.

Aquilo que, no entanto, parece ficar de fora das homenagens sentidas que ocorrem nesta mesma data é que as mesmas secundarizam o facto de que precisamente pelos mesmos motivos quase todos os dias morrem muitas vitimas inocentes, seja no Iraque seja no Afeganistão, precisamente por via de atentados de natureza terrorista.

Este esquecimento a que estas pessoas estão votadas resulta da banalização da morte nestes países e talvez mesmo da ausência de "espectacularidade" da forma como as mesmas ocorrem.

A verdade é que tudo somado tudo se passa como se naquela zona geográfica tivessem ocorrido diversos ataques às suas torres imaginárias.

Porque é que então 2500 mortes num atentado nos EUA têm uma tão grande repercussão global e mediática actualmente - incluindo toda uma campanha de mershandising - e essas mesmas 2500 mortes de inocentes no extremo oposto do globo têm aparentemente tão pouca relevância?

O motivo, a meu ver, prende-se com facto da presença das forças internacionais nestes países ter muito pouco a ver com as pessoas e o desenvolvimento das suas sociedades e democracias e muito mais a ver com os interesses económicos dos países "libertadores" nestas regiões, seja pelos respectivos recursos naturais (provavelmente incluindo as explorações de droga), seja pela necessidade de movimentação de uma industria de guerra que está subjacente a qualquer intervenção militar e que não pode "sobreviver" sem as mesmas.

Os anos têm vindo a demonstrar que esta situação é provavelmente irreversível e tenderá a acentuar-se logo que as forças internacionais considerem a sua missão concluída e abandonem estes países.

Nessa altura ver-se-á o resultado exacto da sua intervenção e poderá então avaliar-se o que é que de positivo trouxe para estas sociedades para além da sua libertação do jugo de ditadores sanguinários e, sobretudo, a sua capacidade para evitar o evoluir de novas situações de ditadura seja ela de natureza militar ou religiosa.

Os americanos, por seu turno, passaram a sofrer de uma forma de terrorismo que não causa necessariamente vitimas, mas que ataca diariamente, um sentimento permanente de algo que se chama medo. Assim vão as cousas.

domingo, 2 de outubro de 2011

Os sonâmbulos

É comum na política portuguesa fazer o resumo dos primeiros 100 dias de governação.

Sempre me pareceu que se trata de muito pouco tempo para se uma análise correcta aos primeiros instantes de qualquer novo governo.

Contudo, a expectativa criada à volta do Governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho e os compromissos assumidos com a “troika” permitirá que, no mínimo, se perceba (ou tente perceber) o que é que fundamentalmente mudou entre o famigerado Governo do Eng. Sócrates e o actual.

A realidade é que pelo menos para já podemos concluir que tendo mudado o estilo não é liquido que tenha mudado a forma.

Os “famosos” PEC’s que estiveram (pelo menos o último) na base da queda do Governo anterior foram substituídos por medidas que tendo precisamente o mesmo objectivo assumiram uma denominação diversa.

Assim, e nesta perspectiva foi retirado num primeiro momento 50% do subsidio de Natal aos portugueses e o aumento dos transportes, para numa segunda comunicação comunicarem o aumento brutal do IVA sobre o consumo da electricidade e gás entre outras medidas, quase todas elas associadas à perspectiva da receita do Estado.

No fundo tudo hoje em dia é explicado à luz dos princípios do “Memorando de Entendimento” com a troika e, creio piamente, que assim será ao longo dos vários anos que se seguirão.

É, no entanto, interessante verificar que grande parte destas medidas eram omissas ou mesmo negadas (veja-se o corte no subsidio de Natal) no programa do actual governo, facto que uma vez mais deixa à evidência a ausência de uma verdadeira política de verdade por parte dos políticos, precisamente aqueles que mais usam tal palavra como bandeira quase ideológica.

Ao mesmo tempo que tal sucede os mercados – sempre os mercados – continuaram a sua “batalha” de aumento dos juros da divida em sentido inversamente proporcional à redução do rating da república por parte das agências de rating – sempre as agências de rating – que depois de “atirarem” a nossa dívida (e o nosso ego) para o lixo parecem esperar agora pacientemente pelo pedido de reestruturação da dívida, seguindo os passos já dados pelos gregos.

É como a máscara que cai a quem afirmava que grande parte dos problemas que Portugal enfrenta tinham uma natureza endógena, parecendo negar a mais clara das evidências que são precisamente motivos externos que têm contribuído decisivamente para a situação actual do país, mas também das principais economias europeias e mesmo a maior economia de todas, os Estados Unidos.

O próximo passo será, muito provavelmente a necessidade de um segundo pedido de ajuda financeira, facto para o qual o próprio Primeiro-Ministro já começou a "preparar o terreno" numa entrevista recente.

Paralelamente são anunciados a um ritmo frenético, mas totalmente desgarradas, um sem número de fusões e extinções de organismos de natureza pública, sem que se perceba muito bem qual o impacto real de tais medidas na despesa pública nem o que é que o Governo pretende fazer com os funcionários dos referidos organismos.

No fundo torna-se necessário perceber se existe um verdadeiro “emagrecimento” do Estado ou uma mera incorporação da despesa noutro qualquer organismo público, isto é, se estamos perante uma “operação de cosmética” para impressionar a opinião pública ou uma verdadeira intervenção cirúrgica.

Tal como referi inicialmente, entendo que esse resultado não é passível de ser avaliado com isenção num tão curto espaço de tempo de governação.

Ao mesmo tempo em que se agravam as condições de vida da generalidade dos cidadãos e se procura – aparentemente – efectuar um esforço de contenção da despesa pública surge novamente em todo o seu esplendor o “dono” da ilha da Madeira a mostrar (literalmente) o dedo do meio a todo este esforço.

À parte de tudo isto aparecem os partidos políticos da oposição.

O PS parece ter entrado de férias alargadas depois da eleição do um novo líder – ele próprio a antítese de um líder carismático - não conseguindo distinguir-se quem seja actualmente a verdadeira voz da oposição, tal é a dispersão que se constata na reacção às principais medidas anunciadas pelo Governo.

Se o PCP continua a ser aquilo que sempre foi e provavelmente sempre será, já o BE passou à quase clandestinidade tal foi o “cartão vermelho” que o eleitorado lhe mostrou nas últimas eleições e perante os sinais de contestação interna que parecem cada vez mais evidentes.

A verdadeira surpresa surge com o “desaparecimento” do CDS, nomeadamente do respectivo líder, remetido para um ministério cujo peso político surge manifestamente reduzido face à preponderância actual das pastas das finanças e da economia e por isso mesmo não é de estranhar que todas as “bandeiras” que o CDS arvorou durante a campanha pareçam reduzidas a meras declarações de intenções, sem alcance e significado prático.

A síntese de tudo isto é a constatação de um país em pré-depressão, um sector empresarial aparentemente incapaz de reagir à diminuição do papel do Estado na economia e uma Sociedade Civil que assiste impávida e serena à redução sistemática do conceito de “Estado Social”.

Enquanto noutros países europeus os sinais de contestação social são por demais evidentes e não raras vezes assumem contornos violentos perante as sucessivas medidas de austeridade a que as populações são sujeitas, em Portugal tudo parece correr de forma serena e resignada.

E se de modo algum gostaria de ver reproduzidas as imagens de violência urbana de outras paragens, não me consigo ainda assim conformar com este torpor generalizado como se todos nós fossemos parte da letra de uma canção que nos embala dizendo que “tudo isto é triste, tudo isto é fado”. Assim vão as cousas.

domingo, 25 de setembro de 2011

A galinha da vizinha

Entre as medidas que de forma quase avulsa têm vindo a ser anunciadas pelo actual Governo relativamente à sua política de redução da despesa do Estado foi anunciado recentemente pelo Dr. Miguel Relvas a intenção de reformar a organização administrativa do Estado.

Essa reforma passaria pela redução do número de freguesias e a junção "voluntária" de Concelhos.

Devo dizer que concordo - e nem sequer é de agora - em absoluto com esta iniciativa.

Contudo a sua exequibilidade irá depender em grande parte da forma como a mesma venha a ser implementada e a avaliar pela forma como foi anunciada parece desde logo "condenada" a um fracasso precoce.

Esta temática não tem nada de novo na medida em que já anteriormente outros governos o haviam anunciado sem que tenham sido implementadas quaisquer iniciativas de natureza prática que de forma incisiva contribuíssem para uma alteração do actual modelo de organização do Estado.

Não só tal não aconteceu como em bom rigor se assistiu ao movimento contrário, isto é, o da criação da novas freguesias e concelhos, de forma a corresponder a supostas aspirações das populações que "reclamavam" a mudança de estatuto para as regiões em que se inserem.

Ora o problema é precisamente este, a forma como o poder político não tem sabido corresponder à necessidade que o próprio se havia imposto de redução do número de freguesias e concelhos.

Essa falta de correspondência deve-se em primeiro lugar à convicção que ao fazê-lo estará a "jogar" contra si próprio na medida em que terá muito provavelmente de enfrentar nas eleições seguintes com a rejeição da população "despromovida" ou com um eventual boicote às eleições, essa forma tão aparentemente inútil de expressar um sentimento de indignação.

A verdade é que o país encontra-se hoje divido num sem número de freguesias e concelhos que parecem próprios de um Estado com uma dimensão infinitamente superior ao nosso.

Se a gestão autárquica é um factor de extrema importância na gestão corrente dos assuntos de cada população não é menos verdade que ao longo dos anos e após o 25 de Abril criaram-se inúmeras situações de verdadeiro feudo de alguns autarcas que passaram a ser "Reis e Senhores" das "suas" regiões, à custa de um sistema que até à bem pouco tempo não previa qualquer limitação dos seus mandatos.

Surgiram então um pouco por todo o lado aquilo a que se convencionou chamar de "dinossauros" autárquicos.

O problema de qualquer poder exercido durante muito tempo é a facilidade com que se corrompe e a facilidade com que o interesse público começa a confundir-se com o interesse privado, surgindo verdadeiros exemplos de caciquismo na gestão da coisa pública o que na prática leva normalmente à perpetuação no poder.

O maior exemplo desta convicção é a forma como é efectuada a gestão dos respectivos orçamentos e nesse aspecto muitas autarquias são o espelho daquilo que é o actual problema do país, isto é, a incapacidade em saber gerir um orçamento, criando mais despesa do que a sua própria receita.

Por outras palavras, passou a viver-se em déficit permanente sem que ninguém parecesse preocupar-se com tal.

Compreende-se, pois, o "problema" que resultou para as finanças locais e regionais quando alguém pretendeu mudar as regras, impedindo o sobre-endividamento quer das autarquias quer das regiões autónomas.

O "drama" emergente desta alteração das regras foi a necessidade destes poderes locais passarem a saber gerir de forma eficaz e controlada na vertente da despesa, facto para o qual manifestamente muitos pareciam não estar preparados.

O passo seguinte para uma gestão eficiente passa pela extinção de muitas freguesias e concelhos, alguns deles de dimensão geográfica e demográfica incompatíveis com esse estatuto.

O sucesso desta nova abordagem dependerá grandemente da convicção com que venha a ser implementada, sem "olhar" às mais do que prováveis reacções negativas das populações normalmente encabeçados pelos seus próprios lideres autárquicos, ou seja, precisamente aqueles que terão mais a perder com a reforma administrativa.

Espera-se também que esta reforma não seja apenas uma operação cirúrgica em função da cor das freguesias e concelhos a extinguir, de forma a garantir uma vitória nas próximas eleições autárquicas em virtude da alteração do mapa eleitoral.

A forma como ao longo dos tempos se foi alargando a divisão administrativa do território é a pálida imagem de uma certa vaidade bacoca de um país incapaz de pensar no interesse comum e de um poder político que sempre terá entendido que é dividindo que melhor se reina. Assim vão as cousas.

domingo, 18 de setembro de 2011

Regresso (só) para alguns

O fim do denominado “período estival” coincide normalmente com o regresso ao trabalho de parte significativa da população activa.

Infelizmente tal deixou de ser verdade para uma parte cada vez mais significativa dessa mesma população.

Subjacente a este facto encontra-se, claro está, o desemprego que parece não abrandar no seu percurso ascendente.

Numa dissertação anterior procurei dar nota do meu entendimento sobre os motivos subjacentes para este drama social.

Nessa ocasião tive oportunidade de referir que boa parte do actual desemprego se verifica em função do “abandono” de certas actividades por parte dos portugueses, com a restauração, a construção civil e a agricultura à cabeça.

Essas mesmas profissões foram entretanto “ocupadas” por mão-de-obra proveniente de outras paragens, cujo principal objectivo é fundamentalmente o de dispor de uma ocupação que lhes permita criar meios de subsistência de para si próprios e para as respectivas famílias.

Outro motivo não menos importante corresponde a uma difusão de um certo comodismo resultante da “bondade” do Estado que entre o subsídio de desemprego e outras formas de rendimento gerou uma espécie de convicção de que seria possível ganhar sem trabalhar aquilo que se ganhava trabalhando.

Não concordo, contudo, com a tentativa de generalização que se tentou passar para a opinião pública de que esta forma de parasitismo era um elemento comum a (quase) todas as pessoas em situação de desemprego ou a beneficiar de outras formas de rendimento social.

Por outro lado é para mim mais do que evidente o aproveitamento do contexto de crise por parte de alguns sectores que mais do que procurar a reestruturação das respectivas empresas, modernizando-as e adaptando-as às novas circunstâncias locais mas fundamentalmente globais, optaram simplesmente pela medida que se encontrava “ mais à mão”.

Ou seja, optaram pela via dos despedimentos como se fora a opção única de ultrapassar os problemas de natureza conjuntural quando, em boa parte dos casos, a origem dos mesmos tinha a sua razão de ser na própria estrutura e organização das empresas.

A todos estes factores junta-se um que é, sem sombra de dúvida, o factor determinante para o estado em que nos encontramos.

Refiro-me, naturalmente, à inacção do sector público e do sector privado.

Alarmados por uma crise cuja dimensão global ainda não é conhecida e sem perspectivas minimamente optimistas de termo, o Estado e os privados optaram por e simplesmente por “travar a fundo”, criando uma verdadeira e prolongada situação de recessão económica.

Ora a recessão económica deve-se, entre muitos outros factores, à regressão do consumo o qual, por seu turno, se verifica fundamentalmente pela redução da actividade produtiva do país.

Essa redução prende-se basicamente com a ausência de investimento, nomeadamente o investimento nos denominados “bens transaccionáveis”, que são em bom rigor aqueles que definem uma cadeia de mais-valias entre todos aqueles que participam no respectivo processo produtivo.

A questão é que, tendo por base a necessidade de redução do défice do Estado e a dificuldade de financiamento das empresas mas também da República, deixou de se distinguir entre o “bom investimento” e o “mau investimento”.

Sem investimento não só não é possível criar emprego como dificilmente se conseguem manter níveis razoáveis de empregabilidade, e é exactamente isto que se passa actualmente.

Por outras palavras, o país parou.

A capacidade de diferenciação de uma empresa prende-se em bom rigor com três vectores distintos: capacidade de inovar, disponibilidade financeira e noção de risco.

Aquilo que parece claro nos dias de hoje é que (quase) ninguém parece querer alinhar nestes vectores, desde logo o próprio Estado que parece cada vez mais colocar-se à margem de todo o processo económico (e, infelizmente, também do social) contribuindo decisivamente para “imagem” de inacção que actualmente se vive.

A verdade é que aquilo que se conclui é que, exceptuando um conjunto de empresas que em devido tempo se internacionalizou e faz das exportações a sua base de crescimento, existe um núcleo demasiado vasto de agentes económicos que se “colou” ao Estado e que perderam a sua orientação quando este deixou de lhes valer.

Uma coisa podemos ter por certa, é que não haverá crescimento económico se não houver emprego, do mesmo modo que não haverá mais emprego se não houver crescimento da economia. Este é o “nó górdio” que tem de ser desatado.

No meio de tudo isto e enquanto o Estado e as empresas não mudarem de atitude, haverá certamente “lições” importantes a retirar por parte das próprias pessoas, sendo a primeira delas a necessidade de valorizar a importância de se ter aquilo se chama um trabalho e dispor de um vencimento no final de cada mês, deixando de lado o sentimento por vezes desenfreado de reclamar por algo mais do que é possível razoavelmente dispor.

Nessa ocasião lembremo-nos de quem querendo deixou de trabalhar ou o faz a troco de um salário que alguém um dia definiu como mínimo. Assim vão as cousas.

Subscrever:

Mensagens (Atom)

-

Costuma dizer-se que grande parte do que nós somos começa na escola, desde cedo, logo na Creche. No meu caso tudo começou aqui, no Palá...

-

Octávio Paz dizia que “Quando morre um velho, arde uma biblioteca.”. Esta frase ganha um particular relevo numa época em que se torna ...