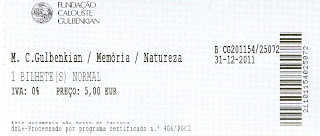

Exposição "A perspectiva das Coisas" - A Natureza-Morta na Europa

sábado, 31 de dezembro de 2011

domingo, 25 de dezembro de 2011

Passion

Agnóstico confesso, tenho procurado ao longo dos últimos anos de forma incessante e, posso mesmo dizer, obstinadamente, encontrar na música religiosa os últimos laivos de sacralidade da minha forma de pensar.

Essa procura tem um duplo objectivo: por um lado a busca do auto-comprazimento melómano e por outro a procura de algo que eu próprio admito possa ser impossível, a perfeição.

Com tudo o que tal procura tem de subjectivo não deixa de ser curioso que o meu contacto com aquela que a partir de então passei a definir para mim próprio como a maior obra de toda a história da música e aquele que, de acordo com o meu entendimento mais se aproxima da perfeição, tenha ocorrido ao visionar o genérico inicial de um filme em que a personagem principal do filme é literalmente arrancada do chão devido a uma explosão de uma viatura.

Retendo de imediato a beleza da música que “acompanhava” o referido momento pirotécnico “obriguei-me” a mim próprio a aguardar todo o correspondente genérico final para poder identificar a obra em causa.

O filme em que tal sucedeu era na circunstância mais uma das magníficas películas do realizador Martins Scorsese e dava pelo nome de “Casino” e a música em causa era a “Paixão Segundo São Mateus” de Johann Sebastian Bach.

Num ápice dirigi-me a uma loja de música tendo adquirido um exemplar desta obra e, a partir daí, nada mais seria o mesmo no meu conceito de música.

É para mim ponto assente que procurar explicar por palavras algo que apenas pode ser sentido através de um outro sentido é porventura tarefa vã e inglória e, por isso mesmo, a todo aquele leitor que não a tenha ainda escutado, deverá sempre considerar o presente elogio por defeito em relação à magnificência desta obra.

Não sei ao certo quem foi que o disse nem tão pouco se o disse desta mesma forma mas em tempos registei uma frase que dizia que “Bach é a voz de Deus no céu”.

Não serei a pessoa indicada para avaliar a implicação prática desta afirmação mas sempre me pareceu que a sua beleza era justificadamente adequada ao espírito que parece irradiar desta fantástica composição.

Tratando-se de uma obra bastante extensa permito-me “dividi-la” em três momentos fulcrais.

O inicio - Chorus I/II: “ Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen”

O momento em que tudo começa e em que somos conduzidos pelo Coro a uma beleza profunda que nos há-de conduzir ao longo de toda a obra.

A ária - Aria (Alto): “ Erbarme dich”

Uma beleza extrema sensibilidade e poesia em que o violino solo lança e acompanha uma voz que não é imediatamente associada a qualquer género.

O fim - Chorus I/II: “ Wir setzen uns mit Tränen nieder”

A apoteose final, o momento sublime do Coro que se vai antecipando com a audição da obra, mas que no fundo se espera que não chegue nunca.

Toda a história da música dita erudita está repleta de momentos de grande genialidade, momentos que resistem ao tempo, às tendências, à evolução tecnológica.

A “Paixão Segundo São Mateus” é a representação, no essencial, desta síntese de ausência da temporalidade na música e o espelho das nossas próprias dúvidas. Assim vão as cousas.

domingo, 18 de dezembro de 2011

Mais ou menos secreto

A necessidade de um Estado estar permanentemente e correctamente informado sobre as potenciais ameaças que possam pairar sobre a sua estabilidade é, facilmente se entende, uma necessidade premente.

Para isso os Estados sempre se rodearam de serviços de informação próprios, de natureza iminentemente secreta, actuando em nome da defesa e protecção desses mesmos Estados.

Contudo, a relação entre ambos não tem sido ao longo dos anos uma relação repleta de equívocos fruto da interpretação difusa relativamente ao âmbito de competência destes serviços.

É reconhecida a importância histórica que alguns serviços de inteligência tiveram ao longo dos tempos seja na protecção das democracias seja no contributo para a manutenção de estados de natureza repressiva e ditatorial.

Veja-se num e noutro lado os casos da CIA, FBI, MI6 mas também a Gestapo, o KGB e uma outra particularmente relevante para os portugueses pertencentes à geração anterior ao 25 de Abril, a denominada PIDE.

Se a curiosidade corresponde a um estado espírito comum a quase todo o ser humano, os serviços de informação dispõem de meios e recursos adequados a satisfazer de forma extremamente abrangente esse sentimento.

Por isso mesmo e para evitar algo que configura na prática uma violação dos mais elementares direitos dos cidadãos com o pretexto da segurança do Estado, são normalmente definidas regras estritas sobre a forma como os serviços de segurança podem e devem exercer as suas funções.

Acontece que o problema normalmente associado às instituições não são as próprias enquanto instituições mas sim as pessoas que as dirigem e esse problema será maior ou menor consoante o poder que lhe esteja associado, e este poder não é nem será certamente em caso algum poder discricionário.

Com maior frequência daquela que seria expectável e desejável surgem notícias em Portugal que remetem a actividade dos actuais serviços de segurança do Estado português para actividades cuja importância para a sua própria segurança é, no mínimo, questionável.

Normalmente quando tais notícias surgem remetem-nos para o eventual abuso de funções, seja por extrapolação de competências seja por utilização em proveito próprio das mesmas.

A existência dos serviços de informação remete-mos para uma outra questão que emerge da fronteira entre a natureza de qualquer informação e o dever transmissão da mesma, nomeadamente por parte dos meios de comunicação social.

Dando um exemplo: será legitimo que um jornalista proteja a identidade de um criminoso, ao abrigo da protecção das fontes, tendo por objectivo a divulgação de uma notícia?

Não julgo ser possível antecipar qualquer espécie de unanimidade quanto à possível resposta a esta questão a qual, de acordo com o meu entendimento, remete para a própria deontologia profissional.

E por assim ser a equação deverá ser efectuada a montante do problema, isto é e utilizando o exemplo atrás citado, deverá um jornalista entrevistar um criminoso?

O problema é que a definição deste suposto interesse é feito em causa própria, com base em critérios editoriais longe de serem homogéneos, permanecendo ao critério de cada um a sua “homologação”.

É por aqui que este mesmo interesse “colide” com um outro interesse, aquele que é precisamente o objecto da actividade dos Serviços de Informação.

E então quando tal sucede surgem logo aqueles que entendem que esta colisão de interesses não é mais que uma violação do direito à informação e, por arrastamento, uma ameaça à democracia.

No meio de tudo isto verifica-se a relativização de um facto que me parece da maior importância, isto é, a facilidade com que a própria notícia do eventual abuso por parte dos Serviços de informação surge “à luz do dia”.

Ou seja, os serviços secretos não terão eles próprios a capacidade de fazer jus ao nome face àquilo a que se convencionou chamar de “fugas de informação”.

O imbróglio que se gerou a este propósito em Portugal recentemente resulta do facto das escutas que estavam a ser levadas a cabo seriam, segundo consta, para detectar a origem de fugas de informação anteriores, tendo esta investigação sofrido – aparentemente – do mesmo “mal”.

Num país que se “habituou” a conviver com as fugas ao segredo de justiça não me parece que esta situação concreta seja ela própria sinal de algo mais do que uma manifesta degradação da deontologia jornalística associada a outro dos nossos males, a corrupção. Assim vão as cousas.

domingo, 11 de dezembro de 2011

Fogo fátuo

No resumo da vitória recente do PP em Espanha retive a informação que o anterior Primeiro-Ministro, José Luis Zapatero não teria estado presente na noite da derrota tendo igualmente pautado pela ausência a sua intervenção ao longo da campanha eleitoral do seu sucessor e futuro derrotado nas eleições.

É muito interessante estabelecer uma analogia com a situação vivida em Portugal após as últimas eleições legislativas, ainda que neste caso o candidato derrotado fosse o próprio Primeiro-Ministro.

A ponte que é possível efectuar é a que resulta do auto-afastamento daqueles que nos anos anteriores haviam conduzido os destinos do país e, consequência directa das suas políticas, da crise das dívidas soberanas e provavelmente da conjugação das duas, mereceram uma forte reprovação do eleitorado, facto que se verificou em Espanha como anteriormente em Portugal.

Esta questão remete-nos para uma matéria que alguns procuram, de forma muito oportunista, colocar na ordem do dia relativamente às eventuais formas de sancionar a actividade política, para além daquela que resulta do próprio escrutínio eleitoral.

A ideia de uns quantos seria aprofundar esta questão elevando-a a uma eventual matéria de natureza criminal, isto é, um político poderia por e simplesmente ser acusado e, presume-se, condenado, pela sua acção e eventuais omissões políticas, cujo resultado para o país seja considerado danoso.

No fundo, tudo se passaria como se os líderes políticos fossem meros Administradores de uma grande Empresa chamada Estado e os seus funcionários todos aqueles que aí vivem ou dele dependem.

Esta matéria é, evidentemente, demasiado "perigosa" para ser vista de uma forma simplista.

Existem, de acordo com o meu entendimento, dois constrangimentos nesta temática suficientemente fortes para que, em termos práticos, este assunto não chegue sequer a passar de um processo de intenções.

O primeiro é o que resulta da oportunidade do próprio tema.

Ou seja, para a opinião pública transferiu-se a convicção/certeza que a (má) gestão do anterior Executivo configurava uma espécie de gestão danosa do interesse público e que por isso mesmo para além da reprovação nas urnas deveria ser igualmente objecto de um julgamento judicial, que avaliasse, julgasse e, no final, condenar.

No entanto, um processo de tal natureza pressupõe a existência de um presumível culpado o que, convenhamos, não é coisa fácil de apurar num elenco o governamental constituído por um primeiro-ministro, um número variável de ministros, um sem número de secretários de estado e respectivos sub-secretários de estado, e por aí fora.

Por isso mesmo, a forma de contornar tal obstáculo numérico seria o de apontar baterias para o topo da hierarquia, isto é, o Primeiro-Ministro.

Também neste particular a questão que se colocaria era o da necessidade de particularização inerente a tal processo, pois seria como presumir que a situação concreta que o motivava se devia única e exclusivamente ao executivo por ele liderado e que não haveria nem um antes nem um depois.

Haveria, dessa forma, que se retroagir no tempo até ao primeiro executivo eleito, dando desde logo por perdido a possibilidade de imputação de culpas aos responsáveis governamentais durante os quase 50 anos de ditadura bem como os quase 30 anos do período da primeira República ou ainda todos aqueles Presidentes da República que com a sua assinatura validaram a entrada em vigor de diplomas que agora se consideram lesivos para o interesse do Estado.

É, desde logo, por via desta impossibilidade formal de imputar responsabilidades exclusivas a um qualquer governo ou mesmo a uma só pessoa, que este tema não terá qualquer viabilidade futura, incluindo o facto de nenhum lei penal de natureza mais gravosa ser susceptível de aplicação retroactiva podendo, isso sim, incidir precisamente sobre aqueles que são precisamente os responsáveis pela elaboração de tal diploma.

Em resumo, o que se pretendeu foi, nem mais nem menos, pessoalizar a questão relativamente a uma personalidade em concreto, tendo em vista a sua descredibilização pura e simples.

A segunda questão que deveria ser tida em conta na análise a este tema é o de fazer uma verdadeira análise ao tipo de políticos que queremos efectivamente para liderar os destinos do país.

O pressuposto imediato de quem entra na chamada vida pública através da política é, e deverá continuar a ser, o de que o faz em nome de um interesse superior ou, por outras palavras, no interesse geral do Estado que, no fundo, somos todos nós.

Não é, pois, possível criar mecanismos prévios de sancionamento penal da actividade política que vier a ser desenvolvida na medida em que a mesma se presume no interesse comum, mesmo que os resultados finais não sejam os desejados.

Presume-se que na política em geral e muito particularmente em todos aqueles cargos electivos devem estar aqueles que estão em melhor condições de os exercer.

Ora, se logo à partida o sistema político cria condições que há partida definem um modelo de sanção de natureza penal é absolutamente provável que ninguém queira candidatar-se a exercer essas funções, ainda que por hipótese tais pessoas fossem consideradas unanimemente como as mais competentes, capazes e acima de qualquer suspeita para o fazer.

Restariam, desta forma, uma terceira ou quarta linha de presumíveis políticos, provavelmente sem nada a perder, mas certamente com tudo a ganhar.

A questão pode e deve resumir-se ao seguinte: a legitimidade para governar advém da chancela do denominado “voto popular” e é precisamente essa mesma fonte que devem resultar os possíveis actos sancionatórios.

Presumo que fosse possível numa situação ideal aliar a responsabilidade de qualquer político perante os cidadãos à responsabilidade perante a Lei pela gestão danosa do interesse público.

Mas para que tal possa suceder a nossa própria Sociedade terá de ter também evoluído numa perspectiva mais exigente face à classe política mas, nesse caso, terá de ser uma exigência transversal a todo o edifício da Administração Pública e a todos os órgãos de soberania e não um aparentemente simplista processo de intenções fruto das circunstâncias. Assim vão as cousas.

domingo, 4 de dezembro de 2011

Letra morta

A presunção da inocência é um principio jurídico da maior relevância e um direito constitucionalmente garantido a todos aqueles que sendo objecto de um processo de natureza penal não foi ainda demonstrada a respectiva culpabilidade e aplicada a respectiva sentença.

Esta presunção é ainda reforçada na medida em que se mantém até ao denominado trânsito em julgado da sentença, ou seja, a impossibilidade de qualquer novo recurso relativamente à decisão condenatória.

Só após este momento se extingue a referida presunção passando-se à aplicação da pena que tiver sido determinada.

Então e se decorridos todos estes formalismos não houver ainda assim lugar à execução da pena?

Colocada a questão desta forma diria, em abstracto, que tal situação seria improvável ou mesmo impossível, mas reflectindo serenamente sobre o tema poderia igualmente concluir que aparentemente tal é de facto possível em Portugal e nem será muito relevante revelar o caso concreto a que me refiro, simplesmente pela convicção que a diferença deste para os demais resulta da exposição mediática que lhe está subjacente.

O sistema judicial português navega numa espécie de “mare tranquillitatis” relativamente à sua própria incapacidade de impor o império da lei no qual assenta precisamente o Estado de Direito.

E se tal acontece deve-se, fundamentalmente, à concorrência de dois factores principais.

O primeiro resulta da incapacidade (ou vontade) do legislador em criar condições para que a Lei seja efectivamente cumprida.

Bem pelo contrário, ao pretender provavelmente salvaguardar a presunção referida no inicio desta dissertação, blindou a possibilidade de execução da justiça criando uma teia de mecanismos processuais de recurso que, no essencial, promovem a dilação temporal dessa mesma execução, mesmo que parte dos recursos não se relacionem directamente com os factos que determinaram a própria pena, mas a questões colaterais ao processo, incluindo o próprio recurso ao Tribunal Constitucional que actualmente funciona na prática como um tribunal de recurso das decisões tomadas nas instâncias devidas.

O bloqueio daí resultante implica, como segundo factor determinante, a anulação do próprio processo – em parte ou no todo – em função da chamada prescrição temporal das penas.

Esta prescrição funciona como um verdadeiro “remédio” para o alvo da acusação, seja porque dessa forma deixa de poder ser objecto de qualquer condenação ou porque dessa forma se liberta do ónus de demonstrar que as provas contra si mesmo não seriam suficientes para essa mesma condenação.

Poderíamos, contudo e ainda assim, pensar que se alguém se livra da condenação formal não se livrará certamente da condenação pública, por mais injusta que a mesma se possa revelar.

O problema é que a nossa Sociedade está formatada para “condenar” às primeiras impressões mas muito pouco consciente da necessidade de exigir o funcionamento regular das instituições de justiça.

Daqui decorre a habitual descrença nessas mesmas instituições e quando a Sociedade deixa de acreditar no seu sistema de Justiça é porque algo se encontra profundamente errado.

Contudo, a questão é ainda mais complexa a partir desde momento quando a pessoa em causa desempenha cargos públicos de natureza electiva.

Aos cidadãos é dada em determinados momentos a capacidade de serem eles próprios a ser o julgador dos actos que os tribunais não puderam ou conseguiram provar e condenar.

Esse momento – quase sublime – associado ao momento da votação deveria e poderia ser utilizado para um voto não de condenação por qualquer crime mas como um verdadeiro acto de censura relativamente a uma actuação que alguém considerou criminosa.

Quando um sistema não consegue impedir que alguém apesar de condenado se possa manter no exercício de um qualquer cargo público ou mesmo recandidatar-se ao mesmo posto sobre o qual recaem precisamente as acusações à luz de uma presunção de inocência que a partir de determinada altura apenas se mantém à custa do expediente dos recursos e da incapacidade dos tribunais em cumprir os seus próprios prazos, então compete às pessoas efectuar a essa espécie de julgamento.

Mas, pasme-se, o que é que se verifica na prática? Precisamente o inverso do que seria expectável, ou seja, são os próprios cidadãos a caucionar todo um comportamento eticamente reprovável de quem mais do que provar a sua inocência pretende ignorar a sua culpa, desafiando todo um sistema que não se consegue decidir nem por um nem por outra.

Com todos os defeitos que lhe estão subjacentes esta mesma “lógica” é, como se sabe, impossível de se verificar em determinados países, sendo que os EUA estão à cabeça daquilo que é um princípio que todos conhecemos mas que muitos ignoram o verdadeiro significado.

Nos sistemas como o americano antes que sejam as pessoas a fazê-lo, são os visados pela acusação (ainda que de natureza privada) que impõem a eles próprios uma auto-exclusão, impedindo a desonra de uma derrota eleitoral ou, pior ainda, o arrastar daquilo que resta da sua credibilidade para o descrédito total impedindo qualquer reabilitação futura da mesma.

O princípio de que à mulher de César não basta ser séria parece não fazer escola em Portugal e tal resulta antes de mais da convicção generalizada que a diferença entre a seriedade e a ausência da mesma são estados de espírito que a justiça não consegue julgar e a sociedade condenar. Assim vão as cousas.

Subscrever:

Mensagens (Atom)

-

Costuma dizer-se que grande parte do que nós somos começa na escola, desde cedo, logo na Creche. No meu caso tudo começou aqui, no Palá...

-

Octávio Paz dizia que “Quando morre um velho, arde uma biblioteca.”. Esta frase ganha um particular relevo numa época em que se torna ...